母婴品牌,应该改叫「父母婴品牌」吗?

所有母婴产品,都应该被重新设计一遍。

所有母婴品牌,都应该叫父母婴品牌。

在一众对妈妈表达爱的、俏皮的、安全的温情蜜语中,Babycare的这句文案不得不说很抓眼。

无愧“为爱 重新设计”的slogan,Babycare这次干脆“重新设计”了整个行业的定位。

够态度、够犀利,有充分的公共探讨空间。

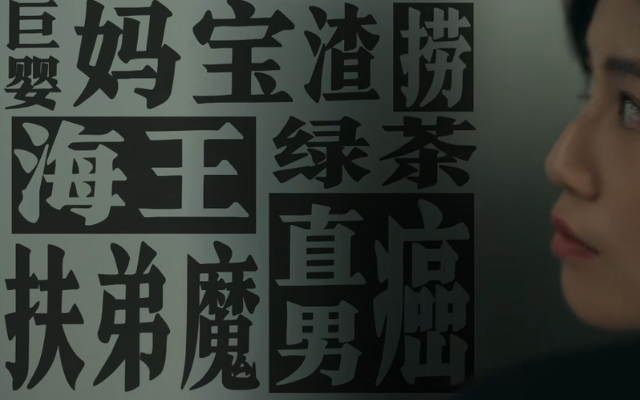

我翻了翻评论区,对这句文案的批判不在少数:

“一根筋变两头堵了”

“自信点,母父婴品牌”

“口号式正确。叫育婴品牌比较好”

“为妈妈分担?这句话就暴露了还是觉得这些事是妈妈的,什么烂文案”

然后Babycare就把这句争议文案下架了。

删除前

删除后

项目完整视频如下

Babycare在执行上延续了品牌一贯的审美水准

从我个人角度看,这句文案的初衷不错,起码能扳一扳长期僵化的“母婴”认知,在认知上做一些些的刷新。

对,我的期待不高,哪怕是一些些的改变,也好过一成不变。

但问题是,“母婴品牌”,真的该换成“父母婴品牌”吗?

被砸碎的“母婴标签”

过去几年,Babycare的营销是知行合一的:

它不只是在喊口号,而是用实际行动,一锤一锤敲着“母婴”这个旧词的壳。

2022年品牌升级时,“为爱 重新设计”成为全新的品牌主张。这一主张的基本前提是:“母婴”行业用品,长期固化了一种育儿的责任分配和社会默认值。

Babycare的核心诉求是:拆掉这种成见,重建一种“共同育儿”的新共识。

回看babycare这几年的母亲节,姿态都是向前的:

2022年,打响第一枪

——发布“爸爸带娃,妈妈快乐”主题视频,把“母婴室”改为爸爸可以进入的“育婴室”,把“妈咪包”改为“遛娃包”。

2023年,升级工具包

——延续“爸爸带娃,妈妈快乐”主题,推出为父亲量身定制的“带娃神器”,“爸爸哺乳神器”、“爸臂秋千”;

2024年,态度更犀利了

——发起#今天别叫我妈妈#活动,正面硬刚“时尚感是妈感的对立面”、“没有妈妈应该有的样子”等标签。

2025年,行业角色重构

——“不只为妈妈设计”策划,再次围绕“为妈妈解放压力”、“解放妈妈的身份束缚”展开。

一条线看下来,Babycare每年都在用新创意和设计挑战母婴行业固有认知,不拐弯,不模糊。

只是今年火力值稍稍拉的猛了些,引发争议也在意料之中。

但这就是Babycare一贯的风格。因为行业和认知的改变不能只靠说说而已,要有人敢出手、敢试错、敢顶着压力往前冲。

替所有“妈妈”发难,哪怕不被所有人喜欢。

但我想说,

就保持叫“母婴”,又怎么了?

我还是不认为“母婴品牌”应该改成叫“父母婴品牌”。

1、在母亲节强调“父亲”,是另一种成见

可以肯定Babycare在产品设计上真的考虑了“非母亲角色”的使用便捷性,以及“所有母婴品牌,都应该叫父母婴品牌”这句话的极强传播张力。起码比“送妈妈围裙”进步了。

但我想说的是,

共同育儿是现实需求,也应成为社会共识。但平等,不意味着角色的对等或对称。

“母婴品牌”的成立,不是排斥父亲,而是回应现实的需求。

怀孕、生育、哺乳,身体创伤,情绪波动,大多数情况下由母亲承担。这不是观念问题,是生理结构和社会分工的问题。她们面对的是手术刀、撕裂伤、涨奶、失眠,以及一个长期依赖她的婴儿。

在这样的背景下,针对“母婴”推出产品和服务,绝非针对性别的歧视。

如果在名称上都要加入“父亲”,表面看是包容,实际上就是一种过分的政治正确。这种“伪平等”无法真正提升男性育儿的参与度,只会让社会更看不见女性的真实付出。

否则,以后会不会“母婴品牌”发展成“父母爷奶姥姥姥爷品牌”呢?

2、大大方方就用“母婴”,又有什么问题?

我不否认“母婴”背后承载过性别偏见,也曾被市场滥用成一种刻板标签。

但是,简单的改名并不能解决所有问题。

就像我并不认为“母婴室”应该改名叫“育婴室”,听起来很平等,落地的时候那叫一个谁用谁尴尬。想象一下,一个刚哺乳完的妈妈和一个正在冲奶粉的爸爸在同一个小空间擦身而过,是进步的意味更多,还是窘迫更多?

说白了,“母婴室”更需要的是私密而不是多元。

“母婴室”最应该的名字,其实是“哺乳室”。因为育儿里真正需要遮挡和尊重的,只有哺乳。

换尿布、调奶粉,大可光明正大地在有尿布台的厕所、甚至是商场大厅的角落完成。

当男女厕所都配上换尿布台,而不是让男女都进母婴室,那才是真正的进步。

提这个口号的人,

到底有没有进过母婴室

不要以己度人,不要把对他人处境的模糊感受,当做自我感动和营销噱头

3、在母亲节,让妈妈成为妈妈

最后,说说母亲节营销。

为什么偏偏在“母亲节”这一天,要强调“妈妈之外的身份”?

说穿了,是有人不想被叫“妈”——

因为在他们眼里,“妈”这个词,好像太土、太累、太不酷。

但问题不是“妈”这词不够好听,而是我们不够愿意正眼看清“妈”这个身份到底意味着什么。

别在这一天拐着弯去谈共育、谈平权、谈父职参与——这些议题当然重要,但它们有364天可以谈。

今天,请只留给那个起夜喂奶、产后掉发、用自己身体养出一个新生命的她。

我就觉得,当妈的人,都超酷。

你可以平时叫她“超人”“女王”“育儿合伙人”,都行。

但到了母亲节,能不能就堂堂正正地叫一声“妈”?

把母亲节还给母亲,

让“母婴”就叫“母婴”,

让“妈”就当“妈”,

这不是退步,而是另一种强大。

转载请在文章开头和结尾显眼处标注:作者、出处和链接。不按规范转载侵权必究。

未经授权严禁转载,授权事宜请联系作者本人,侵权必究。

本文禁止转载,侵权必究。

授权事宜请至数英微信公众号(ID: digitaling) 后台授权,侵权必究。

评论

评论

推荐评论

全部评论(31条)