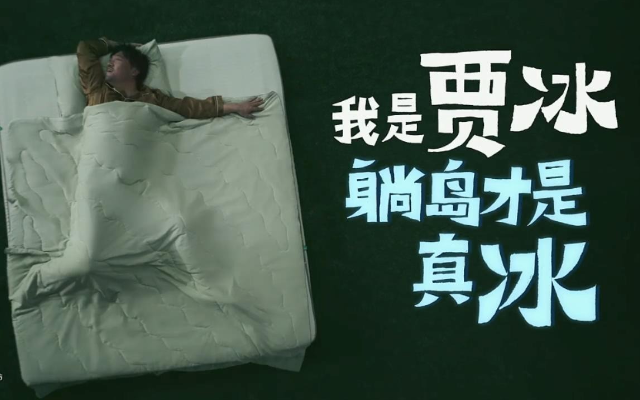

天不生贾冰,广告万古如长夜

“贾冰已经变成一个广告位了。”

“我现在对贾冰广告应激了。”

“最近广告圈是捅了贾冰窝了。”

类似的评论在数英遍地开花,甚至可以说已经形成一种行业级的“应激反应”。

咱有一说一,贾冰老师最近的商务的的确确接得不少,这是客观事实。

从汽水、汉堡、牛奶,到汽车、手机、团购,他接的品牌之广,涉猎的品类之杂,几乎覆盖了大众消费的所有入口。没有他接不了的单,也没有他演不了的品类。最出圈的,莫过于《像哥一样享受春天》,和“贾冰代言奶,李现代言人”。

但也正因为出现场景过于饱和,广告人开始疲了、倦了,对“贾冰拍的广告”集体PTSD。

多少人的内心是:“救命!怎么又又又又是贾冰啊!”

不完全统计,

贾冰两年内拍摄了十多个广告,图片截自数英

那广告圈外人也这么想吗?

为了验证这点,我随机问了几个非广告行业的朋友:“你会不会觉得贾冰最近拍的广告太多了?”

结果呢?大部分人表示完全没看到:

还有一位朋友说自己确实看到了,但完全不反感,甚至觉得挺亲切:

这些人来自五个不同城市、从事完全不同的工作,样本不大,但足够代表一个方向性事实:

广告人以为的“视觉污染”,在大众眼里,可能连水花都不是。

我完全理解广告圈内“看贾冰就上火”的情绪,本意也不是对贾冰不满,而是在对“创意的雷同”感到不适。

为什么总是贾冰?

为什么不是我喜欢的、我觉得“更高级”的、我认为“更有质感也更有创意价值”的人?

为什么客户总是选择最俗气也最保险的表达?

为什么客户就不能理解我呢!

但这些“为什么”,本质上都指向一个视角偏差——“我本位”。

“不是主体性回归的问题,现在是主体性泛滥”

广告人在用自己的审美、经验和职业判断,去投射对行业的期待,试图找到那个更“高级合理”的答案,但现实往往不会给我们答案,也没有为什么。

从“我本位”的视角来看,广告人不得不持续地看or拍"贾冰广告",是广告人的处境。

但从“行业本位”的视角来看,品牌选择贾冰拍广告,又何尝不是品牌主的处境?

预算有限,传播压力大,品牌急需一个能打、不翻车的熟脸。贾冰是少数几个能用、好用、稳定输出,还能雅俗共赏,拉下沉市场好感度的明星。

换言之,性价比最高的。

其实“行业本位”视角,就是一种更“中观”的系统视角。很多广告的发生,背后是更高一级的系统意志。这个系统不站在个体的情绪上评判简单的好与坏,而关乎对资源配置、风险和结果的评估。

广告不是诗,也不是哲学,它是夹在算法、资本、审查、舆论、KPI中间的生存之道。

大家都清楚自己在做什么、会牺牲什么,又会获得什么。

没有人真的傻,大家都在努力打好手里仅剩的牌。

再往上看,在“行业本位”之上,其实还有更高一层的视角,我称之为“社会本位”。这会是一种更为宏观也更为悲悯的价值体系。这种叙事我们以后再谈。

基于这样的理解,当大家再次看到贾冰的广告时,第一反应不该是“怎么又是他”,而应该马上切换思维模式:

创意策略是否成立?是否具备区分度?

代言人和产品是否匹配?

执行掉链子了吗?

文案、美术有没有到位?

观众能否从中获得有效的价值信息?

别再把批评停留在“贾冰”本身,这会偏离真正的重心,也简化了全部的创意链路。

广告人真正该追问的是:

如果“贾冰”是一篇命题作文,为什么就是有人能写出满堂彩的高分范文,但有的只能交一篇空洞的废稿?

关键不在选题,而在落笔。

写到这里,我想起诗人周长风的口水诗《杀死一只鸟儿》,里面有这样两句:

杀死一只鸟儿的最好办法

就是无论它在争吵还是呼喊

你都写成小鸟在歌唱

如果我们把一支广告的优劣粗暴地归结为“用了谁和没有用谁”,就是只看到了“歌唱的小鸟”。那不止是对艺人的标签化,广告也会失去本该有的力道。

那杀死广告的,根本不是贾冰。而是我们自己,甘愿沦为情绪化观众的那一刻。

转载请在文章开头和结尾显眼处标注:作者、出处和链接。不按规范转载侵权必究。

未经授权严禁转载,授权事宜请联系作者本人,侵权必究。

本文禁止转载,侵权必究。

授权事宜请至数英微信公众号(ID: digitaling) 后台授权,侵权必究。

评论

评论

推荐评论

全部评论(19条)